「せっかく高速な SSD を USBケースに入れて外付けで使っているのに、なぜか速度が思ったより出ない…」そんな経験はありませんか?USB 3.0 の理論値はHDDより遥かに速いはずなのに、実際の転送速度が遅いとがっかりしてしまいますよね。

その速度低下、実は SSD や USB の故障ではなく、Windows の設定や接続方法といった、ちょっとした見落としが原因かもしれません。

この記事では、USB接続の SSD が遅くなる主な原因を、初心者でも簡単に試せる確認方法と具体的な解決策を分かりやすく解説していきます。

解決策を順番に試してみよう!トラブルシューティングガイド】

ステップ1:USBプラグの「挿し方」を見直す(最重要)

ソフトウェアの設定を疑う前に、まずはお金のかからない、最も意外な原因から潰していきましょう。

Windows PC で USB 3.0 対応の機器を接続した際、本来の速度が出ないことがあります。あまり知られていませんが、その原因の一つに「プラグの挿し方」が関係している場合があります。

USB 3.0 のプラグは、手前側にある USB 2.0 用の端子と、奥にある USB 3.0 専用の追加端子の、2段階構造になっています。

このため、プラグをゆっくり挿したり、奥までしっかり挿し込まなかったりすると、PC は手前の USB 2.0 の端子だけを認識してしまい、結果として低速な USB 2.0 モードで接続されてしまうのです。

もしベンチマークテストなどで速度が出ない場合は、一度プラグを抜き、カチッと音がするまで一気に奥まで挿し込み直してみてください。

この「挿し方」の問題は、私自身も経験しています。

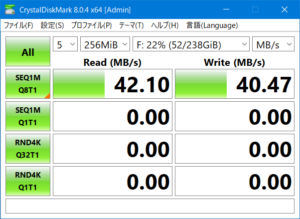

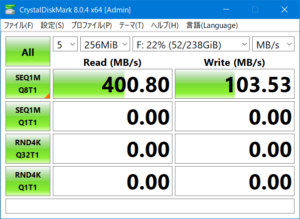

使用環境は、読取最大 550MB/s の SSD「WT200-SSD-256GB」と UASP対応の「JSAUX SATA USB変換ケーブル」という、パフォーマンスに問題のない組み合わせです。

しかし、最初に接続した際の速度は明らかに遅く、ハードウェアの初期不良を疑うほどでした。

※「CrystalDiskMark 8」で計測。

そこで、原因として知られていた「USBの誤認識」を確かめるべく、一度プラグを抜いてから、今度はしっかりと一気に挿し直したところ、無事に本来の速度が計測されるようになりました。

ステップ2:物理的な接続を確認する(ポート、ケーブル、ハブ)

挿し方に問題がない場合、次に周辺の物理環境を確認します。

USBポートの色を確認

PC本体の USBポートを見てください。ポートの内部が青色であれば、それが USB 3.0(またはそれ以上)のポートです。黒色や白色のポートは旧規格の USB 2.0 であるため、速度が全く出ません。必ず青いポートに接続しましょう。

USBケーブルを見直す

意外な落とし穴が USBケーブルです。見た目が同じでも、内部の品質は様々です。

- 規格を確認: 規格を確認: ケーブルに「SS(SuperSpeed)」のマークがあるか確認しましょう。特に、延長ケーブルを使っている場合は、その延長ケーブル自体も USB 3.0 に対応しているか必ず確認してください。古い USB 2.0 の延長ケーブルが、全体の速度を低下させていることがよくあります。

- 別のケーブルを試す: 特に長年使っているケーブルは、内部で断線しかけている可能性もあります。可能であれば、他の USB 3.0ケーブルで接続し、速度が変わるか試してみてください。

USBハブを介さずに接続する

もし USBハブを使っている場合は、一度ハブを外し、SSD を PC 本体の USBポートに直接接続してみてください。これで速度が改善した場合、原因は USBハブにあります。安価な USBハブは、速度が出なかったり、電力が不安定だったりすることがよくあります。

ステップ3:Windows の基本設定を見直す(電源プラン)

物理的な接続に問題がない場合、次に Windows の設定を確認します。

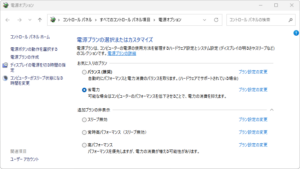

Windows の電源プランが「省電力」になっていると、USBポートへの電力供給が制限され、SSD のパフォーマンスが低下することがあります。

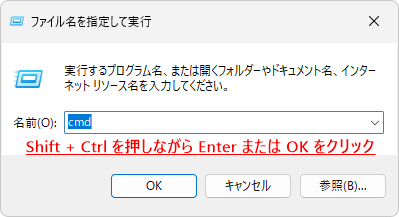

1.Windowsキー + R を押して「ファイル名を指定して実行」を開き、次のコマンドを入力して Enter を押します。

powercfg.cpl2.「バランス」または「高パフォーマンス」にチェックが入っていることを確認します。「省電力」になっている場合は、プランを変更してみましょう。

- 【Windows 11】カスタム電源プラン作成ガイド|高パフォーマンスとスリープ無効化でPCを最適化

- 【Windows 11】電源プランの管理を劇的に効率化!切り替え・削除ができる常駐ツールでPC環境を最適化

ステップ4:SSD の性能を引き出す設定(TRIM と UASP)

ここからは、SSD の性能を最大限に引き出すための、少し専門的な設定です。コマンドプロンプトを使いますが、コピー&ペーストで簡単に確認できます。

TRIM(トリム)とは、SSD の書き込み速度の低下を防ぐための、非常に重要なメンテナンス機能です。不要になったデータを効率的に整理し、常に SSD を最高の状態に保ってくれます。

UASP(ユーエーエスピー)とは、USB 3.0で データをより効率的に、そして高速に転送するための通信方法です。これが有効になっていると、SSD の読み書き速度が大幅に向上します。

TRIM が有効か確認する

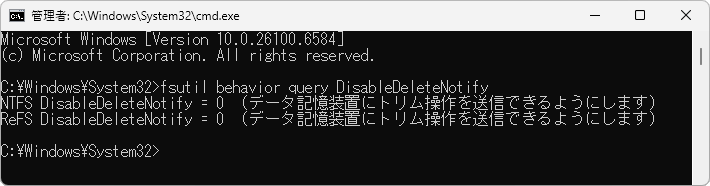

1.コマンドプロンプトを管理者として開き、次のコマンドを入力して Enter を押します。

fsutil behavior query DisableDeleteNotify2.結果を確認します。

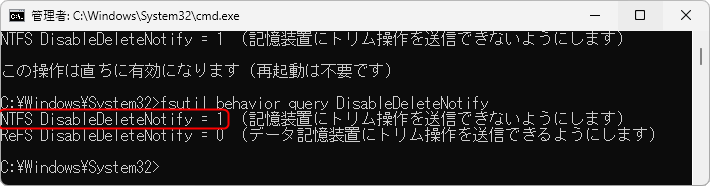

DisableDeleteNotify = 0と表示されれば、TRIM は有効です。(問題ありません)DisableDeleteNotify = 1と表示されれば、TRIM は無効です。

もし無効だった場合は、以下のコマンドを実行して有効にしてください。

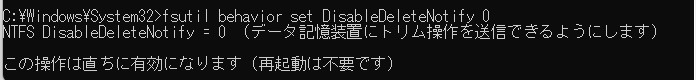

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0「この操作は直ちに有効になります (再起動は不要です)」と表示された後、再度下記のコマンドを実行して TRIM が有効になっているかを確認してください。

fsutil behavior query DisableDeleteNotifyReFS について

なぜ ReFS が表示されるのか

fsutilというコマンドは、現在接続されているディスクの種類を調べているのではなく、Windows OS にインストールされている「ファイルシステムドライバー」の設定状態を表示しています。

- NTFS: Windows の標準的なファイルシステムです。あなたの PC の Cドライブなども、この NTFS でフォーマットされています。

- ReFS (Resilient File System): 主に Windows Server などで使われる、より高度な機能を持つ新しいファイルシステムです。

最新の Windows には、将来 ReFS フォーマットのディスクが接続された時に備えて、ReFSを読み書きするための機能(ドライバー)が、あらかじめ組み込まれています。

今回のコマンド結果は、その OS に内蔵されている「NTFS 用ドライバー」と「ReFS 用ドライバー」の両方で、TRIM 機能が有効になっていますよ、ということを示しています。

UASP モードで接続されているか確認する

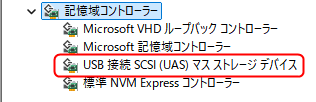

お使いの SSD が UASPモードで動作しているかは、「デバイスマネージャー」で確認できます。

- スタートメニューで「デバイスマネージャー」と検索して開きます。

- 「記憶域コントローラー」の項目を展開します。

- ここに「USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device」または「USB 接続 SCSI (UAS) マス ストレージ デバイス」という表示があれば、UASP モードで正常に動作しています。

- もし、ここに「USB大容量記憶装置」としか表示されない場合、SSDケースが UASP に対応していないか、ドライバーに問題がある可能性があります。

条件1:「PCのチップセットがUASPに対応」

- 最近の PC であれば、ほとんどの USB 3.0 ポートが対応していますので、あまり心配する必要はありません。

条件2:「USB3.0 デバイスのチップセットとファームウェアが UASP に対応」

- これが一番の注意点です。安価な SSD ケースの中には、UASP に対応していないものもあります。製品のパッケージや説明書に『UASP対応』と書かれているかを確認しましょう。

条件3:「PC が適応したドライバをインストールしている」

そして、ここが一番重要なポイントです。Windows 10 や 11 をお使いの場合、このドライバーは OS に最初から内蔵されています。そのため、UASP 対応の SSDケースを接続すれば、Windows が自動で最適なドライバーを選んでくれるので、あなたが自分でドライバーを探してインストールする必要は、基本的にはありません。

それでも解決しない場合は?

上記のすべてのステップを試しても速度が改善しない場合、残念ながらSSDケース(USBエンクロージャー)またはSSD本体の物理的な故障や、相性の問題である可能性が考えられます。

可能であれば、別の SSDケースで試してみたり、その SSD を PC に内蔵して速度を測ってみたりすることで、問題の切り分けができます。

まとめ

USB接続の SSD が遅いと感じた時は、慌てて故障だと判断する前に、まずは今回ご紹介した簡単な確認事項から試してみてください。多くの場合、設定の見直しやケーブルの交換で、SSD は本来の素晴らしいパフォーマンスを取り戻してくれるはずです。

コメント